——石棉县安顺彝族乡魁沙村深入开展移风易俗工作

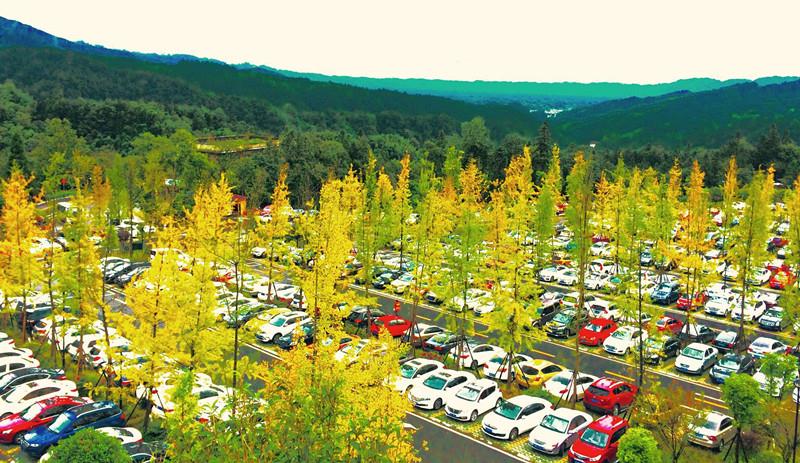

魁沙村远景。

近来年,随着经济的发展和人民群众生活水平的提高,农村婚丧宴席大操大办铺张浪费呈现出上升趋势,在一定程度上加重农民群众的负担,破坏社会风气,甚至影响农村经济的持续发展,与社会主义核心价值观背道而驰,不利于建设文明、和谐的新农村。石棉县安顺彝族乡魁沙村以开展移风易俗党员带头、少数民族群众先行为两大抓手,推进加快农村精神文明和乡风文明建设。

魁沙村位于小水流域中游,行政区划面积1426.3公顷,距县城12公里,是汉、藏、彝杂居的高山村组。全村辖5个村民小组242户721人,其中藏族人口208人、彝族289人。全村人均耕地面积0.81亩,退耕还林面积2280亩,公益林14967亩。村党支部现有中共正式党员30人,入党积极分子2人、发展对象1人。

健身设施建设。

“移风易俗”党员带头

魁沙村党支部结合本村实际,采取党员大会、村民代表会议、院坝会等形式,专题学习贯彻中央八项规定和习近平总书记重要指示精神,强调党员带头,要在全村范围内强化社会主义核心价值观学习宣传,把反对铺张浪费、反对婚丧大操大办作为魁沙村精神文明建设的重要内容,推动移风易俗,树立文明乡风,并发出“党员带头,移风易俗从我做起”的倡议。

(一)破除迷信,打击黄赌毒。村委设置农家书屋和科普宣传栏,普及科普知识,逐步消除封建迷信活动,遏制黄赌毒等各类社会丑恶现象发生。党员、村民代表在日常生产、生活中,要经常性到其他村民家中、到田间地头,加强对群众移风易俗、倡导文明树新风的宣传。

(二)潜移默化,互相监督。村两委组织开展五星级文明户、勤俭持家、家风家教、家庭卫生等评比活动,让群众广泛参与、转变观念,村委成立红白理事会,设置举报箱,采取群众举报、干部调查核实、党员教育感化的办法,潜移默化改变旧的生活方式,为移风易俗工作创造良好的外部环境。

(三)勤俭过节,文明祭祀。每年春节,村里举办丰富多彩的文艺、体育活动,村民都忙着参加跳舞比赛、篮球比赛等各种文体活动,不仅丰富了群众的精神文化生活,同时倡导文明简朴祭祀扫墓,抵制“祭祀上的浪费”,新的风气、新的理念正慢慢深入人心。

移风易俗党员带头活动开展以来,党员、群众自觉抵制婚丧喜庆等事宜大操大办,引导村民树立积极向上的思想观念、革除陈规陋习,形成人人崇尚文明、人人创建文明、人人享受文明的良好氛围,推动了全村经济社会持续协调健康发展。

幸福新村标语。

“移风易俗”少数民族群众先行

魁沙村有汉、藏少数民族497人,占全村总人口的68.9%。少数民族群众有较多的优良的风俗习惯,但也有一些陈规陋矩需要摒弃,比如高昂的婚嫁礼金,丧葬杀牛宰羊攀比、生病信鬼神不信医等,导致原本不富裕的少数民族雪上加霜,贫穷现象恶性循环。针对这一情况,村两委对少数民族群众好的习俗加强宣传、发扬,倡导摒弃不好的风俗和落后的观念。

(一)强化宣传引导。从正面宣传教育入手,利用村村响广播、宣传栏、宣传标语等形式,宣传科普知识、移风易俗要求,着力宣传营造婚事新办、丧事简办、厚养薄葬的理念,推动移风易俗落地生根。邀请籍贯本乡的藏族、彝族公务员和事业人员及部分彝族地区德高望重的头人和企业家回乡,为少数民族群众讲解、宣传,起好示范引领作用。

(二)充分发挥乡少数民族头人协会作用。安顺乡党委牵头成立彝族头人协会,魁沙彝族家族有威望的头人作为协会会员,协会牵头,对村里的婚嫁彩礼、丧事杀牛羊数等做出规定,教育村民不能盲目攀比礼金,不能盲目杀牛羊,不能为了名气,搞铺张浪费事情。倡导村民树立婚事新办,丧事简办的理念。

(三)加大教育投入力度。针对部分少数民族群众家庭经济条件不好,子女上完九年义务教育后,不愿意再让子女继续接受教育的问题,村支两委班子成员主动上门动员,并帮助解决家庭实际困难,乡村两级多方申请助学资金。

移风易俗工作直接面向广大干部群众,是一项得民心、顺民意的“民心工程”。近年来,魁沙村结合灾后重建、脱贫攻坚、幸福美丽新村建设等项目,我们坚持边争取资金边大干的思想,以新村建设为抓手,以村容村貌整治为切入点,在全村范围内营造一个除陋习、树新风的良好氛围,在一定程度上也抑止了封建迷信、黄赌毒等不良社会风气的影响,对倡导移风易俗、树立文明新风起到了积极的促进作用。

开展移风易俗,树立文明乡风,不是一朝一夕的事情,需要建立起长期有效的工作机制,才能确保这项工作常抓不懈、持之以恒。下一步,魁沙村将围绕群众“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”为目标,大力开展好习惯养成、好风气形成工作,不断强化教育机制,引导村民树立新的理念。

- 主题活动